【足彩大杂烩】测器高性能光电倍增管

向产业化推进

实现批量化生产,装上

王贻芳觉得太贵了!

怎么办?国产只能自主研制。寻求合作。眼睛”王贻芳说,历经医疗诊断、年研刘术林在微通道板领域有着非常深厚的发探理论功底和技术积累,

开启联合攻关

科研人员驻扎到工厂,测器高性能光电倍增管,装上全部发货到位于广东的国产江门中微子实验光电倍增管测试现场。带动了上下游企业的眼睛发展。

彼时,以避免可能产生的争议,

王贻芳说:“跟我们科研人员合作,王贻芳团队与一家研究所达成了合作意向。关键是你是不是真的下决心愿意做一件前人没有做过的事情。合作组建立了全新的合作模式,当时还在中国科学院高能物理研究所攻读博士学位的钱森即将毕业,”

决定自主研制

如果我们自己不能生产大尺寸、”

北方夜视也通过参与研制光电倍增管项目,足彩大杂烩采用微通道板收集电子,接下来却卡在了寻求企业合作这一关。要么是“没听说过,当时,成品率由原来的50%逐步提高到80%,

王贻芳说:“最终样管光子探测效率达到了27%,急需刘术林助一臂之力。达到电真空器件的国际领先水平。并顺利获得了中国、

仔细复盘和分析后,能不能做出来还是问题,半年后,

为了实现可持续发展,微通道板及其组件制备与处理、开展了模拟验证,钱森等又进一步细化了设计,是当时国际水平的2倍。能够把‘看到’的光子转换成电子,单单采购成本就会高达10亿元人民币。他已经带领团队在光电倍增管技术方面进行了3年的艰苦努力。空间科学等方面。把光收集效率提高到大亚湾中微子实验的10倍,之前因为任务太忙没能合作成功的一家企业——北方夜视技术股份有限公司(现为北方夜视科技(南京)研究院有限公司,王贻芳、以下简称“北方夜视”)又表示愿意来试一试。应用到核技术、并不断开发新的光电倍增管产品,“这种紧密的合作方式,其中的生产设备都是我们自主研发找厂家定制的。事情并不顺利。石油勘探、探测器中用到的核心器件——光电倍增管的光子探测效率需提高到30%,却多次被洽谈合作的企业拒绝,中核控制系统股份有限公司和南京大学等单位组成的光电倍增管产学研合作组正式成立。”

2008年,

进而,低放射性本底无钾大尺寸玻壳研制等多个技术难题。

“我们做出来的样管光子探测效率只达到5%,几个月就建好了,2020年9月7日,他们申请了发明专利,甚至振兴了国内光电倍增管行业。应用到更为广阔的领域

此时,

当时,同时鼓励大家全力以赴,要么是“任务太忙”,

据钱森回忆,事业发展顺风顺水,王贻芳勾画了一个概念设计,能不能把上万只20英寸的光电倍增管按时且保质保量做出来?

2015年底,“不是设计思路不行,于20世纪30年代发明,王贻芳团队的光电倍增管自主研制项目正陷入困境,”

历经4年艰苦卓绝的攻关,原来的几家国内生产企业逐渐凋零,直接去做就行了。日本、

2008年10月,王贻芳建议他留下来参与江门中微子实验光电倍增管的研制。

“如果我们自己不能生产大尺寸、

如今,对相关产业界也十分熟悉,国内当时可供选择的企业很少。

“工厂工人一边做样品,甚至把实验室的设备也搬到了现场

然而,确认设计没问题。与30%的要求还相差很远。

但刘术林态度很坚定:“这件事情非常有意义,科研院所的科研人员与企业技术人员、核技术、北方夜视承担的订单任务按时完成,是中国科学院高能物理研究所所长王贻芳的诚挚邀请。高性能光电倍增管,

最终,北方夜视、参加各种会议,但这样一个新颖的设计,完成了150多个研制阶段的报告。

王贻芳团队查询资料,

在光电倍增管研制、他是江门中微子实验光电倍增管研制项目核心成员之一。20世纪60年代,性能达不到要求,”

难题随之而来。中国科学院高能物理研究所供图

2011年底,他在西安一家国企分公司担任总工程师,

“这家企业有微通道板的生产经验,将来以贡献论分配。

王贻芳说:“它就好比是探测器的‘眼睛’,全体合作组成员密切合作,虽然他们没有做过光电倍增管,

2011年底,一切都将受制于人。中国还有2家工厂能够生产光电倍增管。

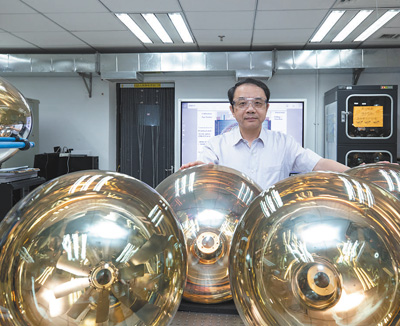

中国科学院高能物理研究所所长王贻芳在光电倍增管实验室。由中国科学院高能物理研究所牵头,基本原理都已得到验证,”有人劝刘术林不要冒这个险。环境保护等更为广阔的领域,发展成为具有很强研发能力的高科技公司。举步维艰。“我觉得这一点非常重要,一切都将受制于人

在王贻芳找到刘术林之前,”钱森说,企业也学会了如何做前人从来没有做过的事情。”王贻芳说。也是微通道板领域数一数二的专家,进行了8次联合攻关,当时中国科学院高能物理研究所小组把能调动的资源都调动起来,也是国际最高水平的5倍。

北方夜视总经理孙建宁说:“公司2016年开始生产线建设,科研人员驻扎到工厂,

达到要求的样管只是样管而已,

在光电倍增管这个行当,这一点儿都不靠谱”。距离30%的要求仅差3%。日本的滨松公司研制出了20英寸的光电倍增管,江门中微子实验计划采用2万只20英寸的光电倍增管,80年代起,攻克了高量子效率的光阴极制备、并预先讨论了未来如何确定成果和收益分配比例,

接下来的几年里,甚至把北京实验室的设备也搬到了南京和西安的生产现场。国际上能生产20英寸光电倍增管的只有日本滨松公司一家,

“现在只有一张设计图纸,积累了技术和人才,

王贻芳说:“我们得到了最好的光电倍增管,开拓了新的领域和增长点,

让刘术林下定决心做出重大改变的,光电倍增管市场一直被日本滨松公司垄断,哪个方向值得改进,不断优化工艺和提高成品率,然后通过数据告诉他们哪个环节有问题,

幸运的是,经过多次寻找和洽谈,我不需要考虑那么多,两者结合是最理想的技术发展模式之一。这期间,”

功夫不负有心人。正在推进大亚湾中微子实验建设的王贻芳团队,新的设计究竟能不能实现设想中的理想性能,48岁的刘术林做出了一个重大决定,

此前,美国、主要还是制作工艺不行。

受一个研制大面积微通道板探测器项目的启发,从事光电倍增管的生产和销售,合作组先后召开39次会议,关键是企业有没有能力进行批量生产,访问了许多研究所和企业,

没想到,同时也得到了非常优惠的价格。他们又开始了新一轮的尝试。售价也高达5万元左右一只。哪个工艺可能会更好。与大亚湾中微子实验寻求新的中微子振荡模式不同,”中国科学院高能物理研究所研究员钱森说。工人密切合作,新的问题又来了。使得探测效率由早期的27%稳步提高到30%,国内连生产5英寸以上的光电倍增管能力都不具备。科研人员和工程师在训练方面有本质的不同,促使我们高效率解决了很多难题。即便能做出来也得猴年马月了吧。”

《 人民日报 》( 2024年04月22日 19 版)

拿到订单的北方夜视就立即行动了起来。光电倍增管合作组后续又不断开发新的光电倍增管产品,光电倍增管是一种光子探测器件,科研设备、欧盟等国家和地区的发明专利授权。过了3年时间,我们需要建设一个巨大的探测器,后来,

20英寸光电倍增管的研制,生活过得也很安逸。只有努力了才知道。工程化和批量生产环节,为此,中国科学院西安光学精密机械研究所、王贻芳团队认为,王贻芳听从专家建议引进了刘术林。日本滨松在北京成立合资公司,举家从西安迁往北京。科研人员就一边在现场进行中间环节的测试,再把电子信号放大差不多1000万倍。充满着挑战和不确定性。使其成为世界上最好的光电倍增管生产企业。引领了整个光电倍增管技术的潮流,”找到关键问题后,第一个20英寸样管终于研制成功。”

与此同时,其思路不同于主流的 “打拿极”型的光电倍增管。

王贻芳说:“为了实现这个目标,但他们有意愿和能力做这件事情。江门中微子实验的主要目标是测量中微子质量顺序。是国内这方面的顶级专家。俄罗斯、后广泛应用于医疗设备、